au Jardin des Plantes de Paris

au Jardin des Plantes de Paris

Propos recueillis par Sandy Berthomieu

Pourquoi avoir choisi un tel décor pour ce travail sériel ?

Je réside à quelques pas du Jardin des plantes, j’ai pu me rendre au cœur de cette nature tôt le matin avant l’ouverture au public. C’est un privilège. A travers les arbres, j’ai recherché l’âme de mon père lorsque j’étais encore enfant. Ces figures majestueuses m’ont toujours impressionnée, telles des sculptures vivantes. Au départ, j’étais inhibée par ce sujet, peu à peu je l’ai apprivoisé. Je ne cache rien, je ne peux pas, je représente les arbres sans feuilles, le tronc, les branches, la structure…

La technique révèle une légèreté…

Au début, je travaillais au pastel, avec cette poussière très fine, puis j’ai pris confiance et je me sentais plus libre d’utiliser le fusain, les lavis et l’encre. Ce retour aux arbres est vécu comme une libération, un lâcher-prise. Je ne vois pas ce que je dessine, je le ressens ! Je suis portée par l’allégresse du moment, mon crayon glisse sur le papier comme au vent. Avec l’idée de garder une simplicité, c’est ma main qui conduit, parfois de manière frénétique dans des dessins consécutifs.

Vos œuvres sont associées à des écritures poétiques, quel a été le cheminement ?

Effectivement, parcourir ce livre c’est faire un chemin. Il était important de ne pas tourner les pages systématiquement, aller au-delà de la représentation pour vivre quelque chose dans cette découverte. Ainsi, j’ai souhaité associer des poèmes suivant mon ressenti. Les textes sont indépendants, ils ne sont pas écrits pour illustrer mais pour apporter une autre dimension, une vitalité.

Pourquoi ce travail prend t- il la forme d’un livre ?

Cela s’est imposé parmi tous les dessins additionnés jusqu’à présent. Il y a eu une respiration dans ce travail, c’était le moment pour le montrer, j’avais un besoin. L’arbre est un motif qui me tient à cœur, j’en dessine depuis presque vingt ans. Aucun arbre ne se ressemble, le travail est très gestuel, j’aime que cela me dépasse, me surprenne. Pour l’instant je suis trop dans la vie de ce livre pour me consacrer à une exposition. L’objet-livre… si on ne partage pas, est-ce que c’est de l’art ?

Au coeur de l’arbre

le coeur encore

dans ce décor

s’écrit la vie

se vit l’amour

Huguette Bertrand

Couverture de l’album ENTRE

Couverture de l’album ENTRE

On entre dans un texte de Valéry Meynadier comme on entre dans la mer. Au début avec prudence, émoi, étonnement. Puis on se laisse saisir, on trouve son souffle, on prend plaisir, une fluidité commence à nous enrober. Un peu plus tard on se surprend à se laisser flotter dans les bras d’une houle vigoureuse et voluptueuse à la fois. Enfin on fait corps, on est la masse de la vague, liquéfiée tout autant qu’aérienne en ce lieu où la mer et le ciel ne font plus qu’un : on entre alors dans le mystère de l’épaisseur des êtres, corps et âmes confondus.

Il fallait à côté d’un tel texte un élan poétique à hauteur de l’engagement suscité. Il fallait qu’on puisse chercher, haleter, se perdre, puis enfin être pris et succomber dans une aire d’accueil, de quête, et d’ouverture. Les encres de Marie-Lydie Joffre nous amènent encore plus loin. Chaque esquisse nous attire vers un arrière-plan intimiste qui pousse notre subjectivité à se saisir de l’histoire, qui devient notre histoire. N’avons-nous pas chacun un drame, une énigme, où nous avons sombré un jour, et qui a structuré pour longtemps les abîmes de notre mémoire ? Ces lignes et ces formes graciles, mouvantes, vivantes, plongent dans l’antre de la chair et nous convoquent vers des sombres profondeurs d’où on espère la lumière. Et celle-ci ne cesse de sourdre des 4 coins de l’horizon, elle nous entoure, elle n’a jamais cessé d’être là, même au plus noir de nos épreuves. A leur manière Valéry et Marie-Lydie tissent ensemble un conte de la Rédemption.

Pascale Amara, Sept 2011, place Denfert-Rochereau, Paris

Couverture de l’album ENTRE : Encre de Marie-Lydie Joffre.

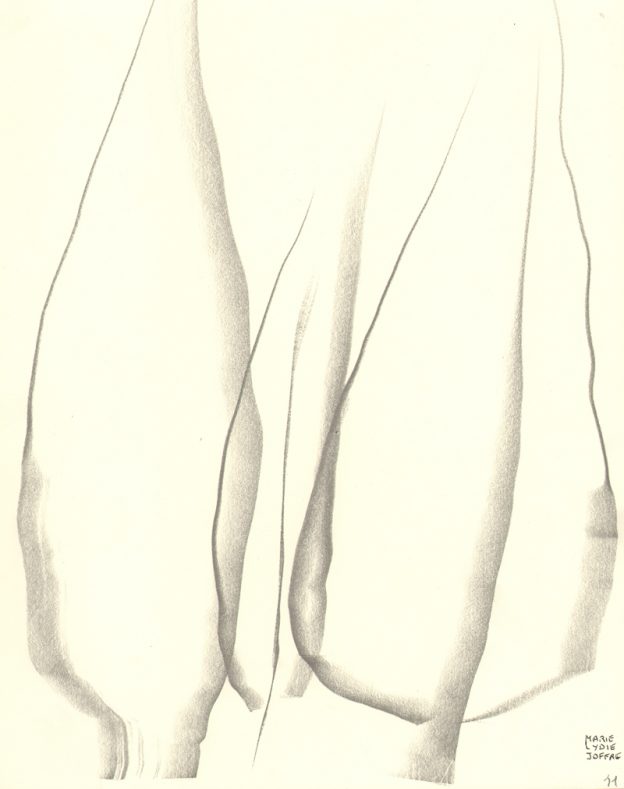

Liquidambar, arbre croqué sur le vif au Jardin des Plantes de Montpellier

LES PASTELS DE MARIE-LYDIE

MARIE-LYDIE cède à la tentation, cette tentation qui fait que l’artiste, face à la réalité, ne la voit pas, mais joue avec elle et en tire des arpèges de symboles. Elle cligne les paupières et, à travers le flou qui en résulte, filtre les formes, épure les lignes, irise les couleurs jusqu’à ne garder du monde que le prétexte de sa peinture.

Et naissent de ce jeu des sens et de l’esprit des visages, certes, avec bouche et regard, nez et oreilles, mais de nul être incarné, tant leur beauté formelle et quasi mystique les éloigne infiniment de tout « modèle » humain. Apparaissent aussi des mains, êtres à part entière, des mains qui flottent comme algues au gré de leur rêve, des mains qui mentent ostensiblement leur réalité de mains ; Et puis surnagent encore de cette quête des papillons-obsessions, immenses palettes à l’échelle des visages, incrustés parfois dans la chair même des personnages, ou ne s’en détachant qu’à grand peine. Pour le reste, ne cherchez pas : vous ne trouverez guère autre chose qu’un flou idéal, une nuit lumineuse où tout est possible mais en silence.

Ainsi s’élabore sous nos yeux, un nouvel univers qui ne trouve sa plénitude que dans l’extrême dépouillement des éléments qui le composent. Car ce que l’oeil de l’artiste a jalousement élu, est appelé à palpiter sa vie seconde sur de frêles supports de papier, et MARIE-LYDIE n’interpose entre ce support et le geste qui donne vie que le seul film du pigment coloré.

La poussière du pastel est répandue, effleurée, pressée, persuadée, jusqu’à se muer en un modèle parfait et parfaitement contrôlé, au point que les lignes elles-mêmes semblent naître des volumes.

Et puis la tentation trouve sa justification : l’être impossible aux yeux immenses ouverts sur l’espace a pris vie, et sans doute sa vie est-elle plus réelle cent fois que tous les visages fermés du quotidien que voient nos yeux profanes. Et toutes ces vies ensemble, étrange galerie de portraits qui ne portraiturent personne, recréent un univers où le temps n’existe pas , qui trouve en lui-même sa raison d’être.

Le papillon-femme y plane dans une apesanteur blonde, les paraphes de ses ailes sont une boucle qui recommence là où l’on croit qu’elle finit, et son envol reste indéfiniment retardé, puisque le délice naît de l’intention,

Le papillon-femme y plane dans une apesanteur blonde, les paraphes de ses ailes sont une boucle qui recommence là où l’on croit qu’elle finit, et son envol reste indéfiniment retardé, puisque le délice naît de l’intention,

tout comme cette femme à la douceur persuasive qui apprivoise le papillon encore fermé, et retarde la victoire pour goûter la résistance qui cède. Telle cette autre dont la main frémit à la lisière du voile et ne veut ni le refermer ni l’écarter, tandis que le regard demeure imprégné de toutes les mélancolies passées et à venir, tout présent aboli au bord du geste fatal.

tout comme cette femme à la douceur persuasive qui apprivoise le papillon encore fermé, et retarde la victoire pour goûter la résistance qui cède. Telle cette autre dont la main frémit à la lisière du voile et ne veut ni le refermer ni l’écarter, tandis que le regard demeure imprégné de toutes les mélancolies passées et à venir, tout présent aboli au bord du geste fatal.

Jeu entre le geste et le rêve encore, celui de la liseuse aux lourdes paupières : sa bouche se gonfle sur l’ivresse que dément le froid contact des mains et du livre, mais ce contact même est prétexte à toutes les perversités. . .

Jeu entre le geste et le rêve encore, celui de la liseuse aux lourdes paupières : sa bouche se gonfle sur l’ivresse que dément le froid contact des mains et du livre, mais ce contact même est prétexte à toutes les perversités. . .

Semblable est la griserie des petites filles dont la lèvre avance en un dédain qui cache le baiser : devant elles le papillon, de ses pattes transparentes, esquisse le recul et ne l’achève pas, pris entre la fuite et la fascination , à moins que le papillon-lune n’ait déjà pris possession de la femme enfant et se soit substitué à son oreille, et la froide jouissance de leurs noces immobiles gonfle le buste et donne au regard son éclat lunaire.

Voici la femme de face : le papillon se tourne à son tour pour servir de noeud à son cou : la bouche sourit intérieurement de la plaisanterie, mais vous ne rencontrerez jamais le regard ; car somptueusement poché, il se perd dans une nuit de conjectures et l’on ne sait s’il voudra rire ou songer, mais c’est sans doute le songe qui l’emporte.

Voici la femme de face : le papillon se tourne à son tour pour servir de noeud à son cou : la bouche sourit intérieurement de la plaisanterie, mais vous ne rencontrerez jamais le regard ; car somptueusement poché, il se perd dans une nuit de conjectures et l’on ne sait s’il voudra rire ou songer, mais c’est sans doute le songe qui l’emporte.

Il faudrait interroger encore le pierrot lunaire dont le visage semble la quatrième aile du papillon qu’il baise, les yeux fermés sur le bonheur de leur parfaite ressemblance, l’un et l’autre s’aspirant en une étreinte nacrée sur fond de nuit.

Il faudrait interroger encore le pierrot lunaire dont le visage semble la quatrième aile du papillon qu’il baise, les yeux fermés sur le bonheur de leur parfaite ressemblance, l’un et l’autre s’aspirant en une étreinte nacrée sur fond de nuit.

Parfois le visage se double lui-même, contemple ou fuit son écho visuel, double réalité ou double rêve ? Il est de ces visages doubles qui s’accordent paisiblement de leur dispersion dans l’espace, mais d’autres qui émergent du brouillard d’opaline bleue qui les imbibe encore, avec l’air sinistre d’assassins méditatifs.

Parfois le visage se double lui-même, contemple ou fuit son écho visuel, double réalité ou double rêve ? Il est de ces visages doubles qui s’accordent paisiblement de leur dispersion dans l’espace, mais d’autres qui émergent du brouillard d’opaline bleue qui les imbibe encore, avec l’air sinistre d’assassins méditatifs.

C’est quelque chose d’imperceptible dans l’expression qui transforme ces êtres en femmes plutôt qu’en hommes (Sexualité toute relative d’ailleurs puisqu’elle est dépouillée d’anecdote) la chevelure même étant anecdote.

Voici un Ironique au visage de cire, qui a choisi pour ressemblance une pomme de pourpre noire et qui, prêt à prendre sa tête entre ses mains, semble tourner le monde en comptine désabusée.

Voici un Ironique au visage de cire, qui a choisi pour ressemblance une pomme de pourpre noire et qui, prêt à prendre sa tête entre ses mains, semble tourner le monde en comptine désabusée.

Il est frère de cet autre à l’allure d’un grand champignon sulfureux, casqué d’un papillon retourné en guise de chapeau, très sérieusement comique avec son teint de volcan ! C’est un habitant de la nuit, et il n’est pas le seul.

Il est frère de cet autre à l’allure d’un grand champignon sulfureux, casqué d’un papillon retourné en guise de chapeau, très sérieusement comique avec son teint de volcan ! C’est un habitant de la nuit, et il n’est pas le seul.

Elle émane de la nuit aussi la femme en albâtre rosé dont les mains volent autour d’un papillon couleur de terre de tombe.

Elle émane de la nuit aussi la femme en albâtre rosé dont les mains volent autour d’un papillon couleur de terre de tombe.

Et cette autre ressuscitée, trahie par son collier de perles d’un autre âge , qui sourit aux mondes interdits.

Et cette autre ressuscitée, trahie par son collier de perles d’un autre âge , qui sourit aux mondes interdits.

Ou cette femme au regard têtu sous un front têtu qui maîtrise, pressé contre elle, un terrible papillon de braise ardente ; dominant la volupté de la brûlure, elle joue sur le corps-guitare de sa proie, orgueilleusement absente.

Ou cette femme au regard têtu sous un front têtu qui maîtrise, pressé contre elle, un terrible papillon de braise ardente ; dominant la volupté de la brûlure, elle joue sur le corps-guitare de sa proie, orgueilleusement absente.

Arrêtons-nous enfin devant la prêtresse de cet univers où les passions sont des élans retenus, où la jouissance est promesse plus que consommation. A force de réduire la pulpe des choses à leur contour très pur, à force d’immobiliser le désir dans un instant d’éternité, voici la femme devenue Nonne. Elle n’a plus besoin de toucher les papillons symboliques, l’extase naît du seul regard d’amour qu’elle porte sur leur nuit reconnue. Car les voilà dépouillés de leur éclat trompeur, feuilles fanées déjà proches de la terre, et en cela même devenus enfin frères, dans une réconciliation née de tous les affrontements surmontés. Le fond rouge de mars et la robe de bure ont la douleur poignante des choses sans fard, illuminées de la beauté intérieure du visage : car il est l’envers du masque, la mort du mensonge, l’âme à vif dans la transparence absolue du regard.

Arrêtons-nous enfin devant la prêtresse de cet univers où les passions sont des élans retenus, où la jouissance est promesse plus que consommation. A force de réduire la pulpe des choses à leur contour très pur, à force d’immobiliser le désir dans un instant d’éternité, voici la femme devenue Nonne. Elle n’a plus besoin de toucher les papillons symboliques, l’extase naît du seul regard d’amour qu’elle porte sur leur nuit reconnue. Car les voilà dépouillés de leur éclat trompeur, feuilles fanées déjà proches de la terre, et en cela même devenus enfin frères, dans une réconciliation née de tous les affrontements surmontés. Le fond rouge de mars et la robe de bure ont la douleur poignante des choses sans fard, illuminées de la beauté intérieure du visage : car il est l’envers du masque, la mort du mensonge, l’âme à vif dans la transparence absolue du regard.

A travers toutes ces femmes rêvées et leurs complices, mains, papillons, brumes, frères masculins parfois, c’est d’un domaine lointain qu’il est question, d’une conscience qui n’est pas que l’inconscient exprimé par l’artiste, mais aussi une part de notre inconscient à tous. C’est un monde où la communication se passe de signes, car elle se perçoit instantanément dans le silence échangé, où l’essentiel est regard et langage sans parole.

Ce sont des modulations, répétées chaque fois sur une gamme un peu différente, d’un long rêve intérieur, qui a choisi les images colorées plutôt que les mots ou les notes pour se dire. C’est un secret qui répugne à se répandre, qu’il faut approcher sans tumulte intérieur ni extérieur, pour le partager à demi.

Au-delà de la solitude qui semble imprégner ces Pastels de prime abord, le spectateur attentif saisira l’occasion de jouer à son tour avec les apparences et de retrouver un mode privilégié de compréhension des êtres, celui qui passe intuitivement à travers le frémissement des mains, à travers le langage éloquent des demi-teintes et des éclatements sourds.

Après une plongée dans cet univers tout éclairé de l’intérieur, prêt à dire et à faire mais se retenant pour garder à la parole et au geste toute leur merveilleuse densité première, nous prolongerons peut-être en nous-mêmes la complicité nouvelle apprise et cèderons à notre tour à la tentation : jouer à dévoiler la vérité des êtres.

Rabat, décembre 1980

Scansio

Poèmes inspirés par les Platanes de décembre de Marie-Lydie Joffre

En-rein-cinés

dans ce monstre immobile

qu’est le sol,

hissé de racines

tressage de ciel,

Platanes, nom masculin

marbrures féminines.

Frôler, provoquer, désirer,

flatter du bout des racines,

du coin du creux,

de la pulpe des sèves,

Puis se replier

dans ses feulures

vertiges de feuillages.

En-rein-cinés

dans l’intime façonnage

en berceau-expansion.

Un chemin prend acte ici,

venant d’on ne sait pas,

allant on ne sait où.

Qu’importe d’où s’origine

ce poing ouvert,

cet allant fermé.

Qu’importe d’où se décide

le secret.

Un chemin prend pacte ici,

de soi à soi.

Regard d’écorce,

coïncidence de haies vives.

Et ces marquages

tel un visage épris

de sa vérité.

Pouvoir marcher sans tromper l’oiseau

du coeur de l’arbre à l’extase du fruit

René Char

( in A la santé du serpent 1954)

Rémanence

D’une saison à l’autre

le songe s’en échappe.

Interpelés les marcheurs

s’interrogent :

Qui vivait en cette demeure

aux fondations émoussées

aux éboulis épars

de pierres sèches ?

On devine l’entrée du jardin

avec l’accueil du gardien solitaire –

l’imposant cyprès bien droit

levé vers le ciel.

Il courbe sa cime au gré

des facéties du vent.

Un nouveau songe s’échappe

des murs disparus

dans la vibrante lumière,

alors que moutons et chèvres

broutent sur leurs restes,

les égaillant de la musique

des cloches

pendues aux cous

des bêtes de tête.

Un couple s’est assis là,

à l’abri d’un muret.

Ils déjeunent sur l’herbe,

s’embrassent et s’alanguissent,

la douceur du lieu les y invite.

Courte halte car l’après-midi avance :

Des heures à venir

à parcourir des kilomètres de nature.

Ils repartent, leurs pas vacillent

sur les pierres instables du chemin,

la femme et l’homme.

Ils tournent leurs regards,

adieu muet

vers cette complice de leur amour.

La frondaison bientôt fera rempart.

Christine Jouhaud-Mille

6 juillet 2012

Cette publication est parue dans la revue étoiles d’encre n° 55-56, sur le thème de la « Légèreté »

Pendant longtemps, Marie-Lydie a caressé le papier de sa poudre de pastel, modulant les formes des visages, des corps, jouant de la lumière et de la pénombre jusqu’à ce que les reliefs s’imposent, que saillent les bras, les joues, les thorax en un trompeur effet de ronde-bosse, dans la lignée des peintres classiques pour qui la peinture se doit de déjouer son plat support.

Mais le pastelliste, parmi les illusionnistes de la surface plane, n’est-il pas celui qui refuse tout intermédiaire entre la lumière et lui, celui qui palpe et écrase, les doigts tout imprégnés de couleurs, à même le papier ? Et n’a-t-il pas déjà quelque chose du modeleur, sans oser pourtant affronter la matière rude qu’il faut entamer ?

Or voici que Marie-Lydie a rêvé devant cette matière rude : la pierre blessée, celle qu’elle rencontre au hasard d’une promenade, ou que lui offrent ses amis tailleurs dans les carrières de marbre ou de grès. Et peu à peu la pastelliste a apprivoisé ce nouveau support, l’utilisant d’abord en lieu et place du papier ; mais bientôt la Matière s’est imposée, non plus en tant que surface, mais avec ses aspérités, ses cicatrices, obligeant l’artiste attentive à découvrir dans le relief même la réponse à ce tête-à-tête. Car devant chaque nouvelle pierre Marie-Lydie éprouve une émotion nouvelle, ce minéral unique lui parle, appelle un geste non plus superficiel, mais un véritable mariage avec le relief : une forme se dégage du matériau brut, que Marie-Lydie trace, laisse voir, appelle à la vie. Avec ses poussières de pigments qui se mêlent au minéral, dessine-t-elle une sculpture, ou sculpte-t-elle la vivante surface, révélant l’âme qui s’y cachait ?

Légendes des visuels :

1 Noeud-papillon. Pastel sur papier 50x65cm. 1983.

2 Les Ménines. Pastel sur papier 50x65cm. 2007.

3 Nu rose et noir. PastelLithe en Marbre de Caunes-Minervois. H20xL21xP7cm, 3kg, 1997.

4 Nu au soleil. PastelLithe en Pierre de Claret. Hérault. 2002. H23xL12xP9cm, 13kg, 1998.

5 Contre-plongée. PastelLithe en Pierre de Claret. Hérault. 2002. H21xL33xl10cm, 18kg. 1999.

English version : http://www.marielydiejoffre.com/blog/en/2017/01/when-pastel-flirts-with-stone/